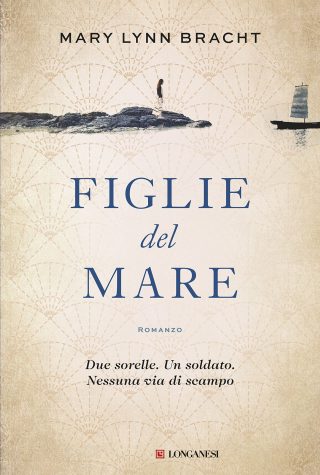

Titolo: White Chrysanthemum

Titolo: White Chrysanthemum

Autrice: Mary Lynn Bracht

Genere: Romanzo storico

Anno di pubblicazione: 2018

Titolo in Italia: Figlie del mare

Anno di pubblicazione ITA:

Trad. di: Katia Bagnoli

– Ho ricevuto una copia di questo libro in cambio di un’onesta recensione –

Isola di Jeju, 1943.

Hana s’immerge tra i flutti, rapida e precisa perché ne va della sopravvivenza sua e della sua famiglia; riemerge con il pescato e si rituffa per ricominciare la caccia.

Lei e la madre – e ben presto anche la sorellina Emiko – sono haenyeo, donne del mare.

Il loro corpo è fatto per resistere lunghi periodi in apnea, scendere più in profondità e mantenere al meglio la temperatura corporea.

Da secoli, le donne di Jeju godono di una libertà privilegiata perché le «immersioni [sono] un lavoro» esclusivamente al femminile.

Ma qualcosa è radicalmente cambiato da quando il Giappone ha annesso la Corea (nel 1910).

Ad Hana, come a tutti gli altri coreani, è vietato parlare, scrivere o leggere in coreano: l’unica cultura che devono conoscere è quella giapponese; l’unico rispetto che devono è al crisantemo giallo (simbolo dell’imperatore giapponese); gli unici ordini a cui devono obbedire subito e senza questioni sono quelli dei soldati giapponesi.

Ma quando Hana, riemergendo dal mare, vede sulla spiaggia un soldato giapponese avvicinarsi alla sorellina, nascosta tra gli scogli, sa ciò che deve fare: salvarla. Perché non ha un’idea precisa di quello che il soldato giapponese potrebbe farle, ma è sicuramente qualcosa di terrificante.

Così, Hana salva la sorella dannando se stessa.

Perché, mentre il soldato giapponese la porta via dalla sua famiglia, dalla sua isola e dalla sua vita, Hana non sa che il suo destino è diventare una “comfort woman“.

Seul, 2011.

Emi è appena partita dall’isola di Jeju per raggiungere Seul, dove i figli l’aspettano. Lì parteciperà al millesimo mercoledì, una manifestazione settimanale iniziata nel 1922 per chiedere giustizia per le “comfort women” sopravvissute, in nome di un passato che lei non ha ancora la forza di ricordare e che i due figli non conoscono affatto.

Perché Emi ricorda una vita piena di paura e dolore e costrizioni e ricorda anche di aver avuto una sorella che ha dato la vita in cambio della sua… e non sa se questa amata sorella, a lungo nascosta in un angolo del cuore, è sopravvissuta, se è ancora viva e se avrà la possibilità un giorno di rivederla un’ultima volta.

Il dramma delle “comfort women” (traduzione del termine giapponese ianfu, eufemismo per “prostituta”) è rimasto silenzioso fino al 1991, anno in cui la prima donna di conforto coreana, Kim Hak-sun, uscì allo scoperto e rese al mondo la sua spaventosa testimonianza.

Dopo di lei, molte altre trovano il coraggio e la forza di raccontare pubblicamente le violenze subite, ma vennero accolte con «incredulità [e] bollate come donnacce in cerca di denaro facile».

Tutto questo fino al 1992, quando l’olandese Jan Ruff O’Herne si unì al coro inascoltato e deriso di queste donne, raccontando la sua terrificante storia all’udienza pubblica internazionale sui crimini di guerra giapponesi tenutasi a Tokyo, riuscendo così a suscitare l’interesse del mondo occidentale.

Le comfort women iniziano la loro “storia” in effetti come gruppi di volontarie: l’autorità giapponese, convinta che un soldato che sfogasse i suoi istinti su di una prostituita fosse meglio di uno che lo facesse su di un campo di battaglia (anche per prevenire infezioni e malattie veneree delle truppe), tramite una serie mirata di pubblicità, reclutò le prime comfort women e istituì la prima comfort house nel 1932 a Shangai.

Ma la questione delle volontarie – che, secondo numerose testimonianze, vennero raggirate e ingannate (veniva loro promesso un lavoro come operaie o infermiere o la possibilità di ripianare i debiti della famiglia senza però spiegare che sarebbero diventate schiave sessuali) – ben presto non fu sufficiente.

Così l’esercito giapponese iniziò a “reclutare” le prostitute, rapendo ragazze e donne nei territori conquistati (prevalentemente in Corea, ma anche in Cina, Filippine, Thailandia, Vietnam, Indocina francese e molti altri paesi).

Una volta infilate in una comfort house, per queste ragazze non c’era scampo: perdevano il loro nome e di loro restava solo una foto appesa all’ingresso con un numero affianco in modo che i soldati sapessero già a quale porta mettersi in fila.

Sei giorni su sette, queste donne, costrette a subire ogni genere di abusi e violenze, erano segregate in una stanza sporca e sudicia dove vi entravano più di venti soldati (al giorno), uno dietro l’altro.

Le vittime stimate, ma ovviamente si tratta di calcoli “a braccio” poiché mancano totalmente numeri precisi, si aggirano tra le 50.000 e le 200.000 donne.

Secondo la BBC, invece, questo numero salirebbe fino a 300.000.

Nel 1965, il governo giapponese pagò 364 milioni di dollari al governo coreano come indennizzo per tutti i crimini di guerra, incluse le ferite procurate alle comfort women.

Nel 1994, il governo giapponese creò il Fondo Donne Asiatiche per distribuire compensazioni supplementari a Corea del Sud, Filippine, Taiwan, Paesi Bassi e Indonesia.

Ad ogni sopravvissuta fu consegnata una scusa ufficiale dall’allora Primo Ministro del GiapponeTomiichi Murayama, in cui si può leggere «Come Primo Ministro del Giappone, io dunque rinnovo le mie più sincere scuse e il [mio più sincero] rimorso a tutte le donne che furono sottoposte ad immensurabili e dolorose esperienze e [che] soffrirono ferite fisiche e psicologiche incurabili nel ruolo di comfort women».

Il fondo fu chiuso il 31 marzo 2007.

[Fonte: Wikipedia.it]

Ancora oggi, quindi, manca un risarcimento diretto alle vittime.

Nel 2007, il primo ministro giapponese, Shinzō Abe, affermò che non vi erano prove che il governo giapponese avesse tenuto schiave sessuali.

Nel luglio 2017, solo 38 comfort women erano ancora in vita.

Mi spiace essermi dilungata così tanto sulla questione, ma uno degli aspetti che più apprezzo del leggere è quando un libro è capace di aprire finestre sul passato e sulla storia e regalare al lettore nuove conoscenze (in un ambito qualunque).

E questo romanzo ha questo grandissimo merito: rivelare un pezzo di storia nascosto e bistrattato (personalmente, prima di leggere “Figlie del mare”, non sapevo nulla sulle comfort woman).

Comunque… venendo a noi.

Abbiamo capito che ho un leggggggggerissimo debole per le storie drammatiche ispirate a eventi realmente accaduti (v., giusto per restare in tema di letture edite da Longanesi, “Gemelle imperfette“).

E qui non si può certo restare indifferenti alle sorti di Hana: sballottata su di una nave, caricata su di un camion, costretta a lunghe marce fino ad arrivare nell’unico posto apparentemente ospitale e che si rivelerà, invece, l’inferno in terra.

La stessa Emiko, seppur in maniera diversa, nasconde un passato difficile e doloroso che rivelerà al lettore – e ai figli – un passo alla volta. Emi lo seppellirà così a fondo che ritrovarlo sarà quasi impossibile.

Il romanzo si gioca, quindi, su due tempi – quello della guerra e quello “presente” – e sui punti di vista delle due sorelle senza dimenticare flashback dal passato di entrambe.

Le loro storie – in particolare io sono rimasta legata ad Hana (anche perché i capitoli a lei dedicati sono più corposi) – arpionano il lettore e, almeno per me, la lettura è stata intesa, tosta e appassionante ma della durata di un battito di ciglia (insomma un vero page-turner).